第9回 家族と過ごした時間

関連記事:「市報さが」令和4年12月1日号

前回に引き続き、10代佐賀藩主鍋島直正公の正室、盛姫様をご紹介します。

夫の誉を称える

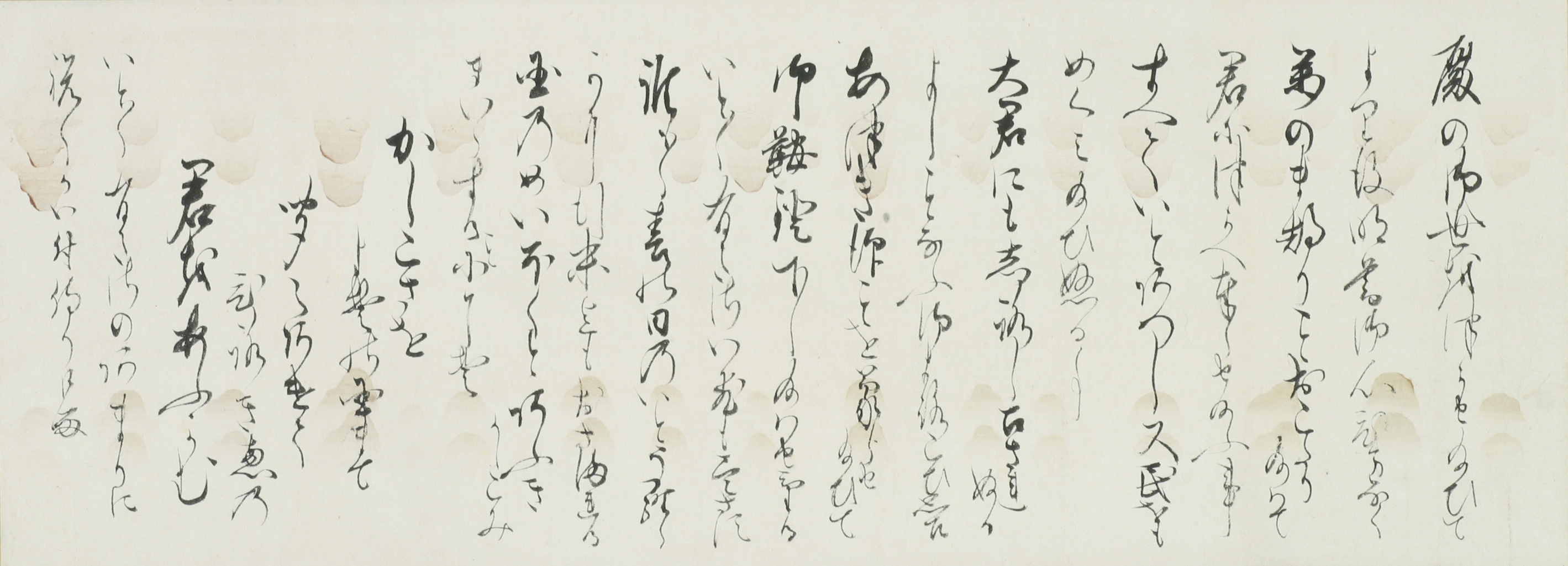

天保9年(1838)、直正公は家督相続以来の藩政と長崎警備の勲功を称えられ、幕府より鞍鐙を拝領しました。夫の誉を盛姫様が文章に認めた資料が徴古館に伝わっています。

幕府へも厚く仕え、民を慈しみ、「よその国まて聞え」る程の直正公の賢明ぶりを褒め称えており、盛姫様から直正公への敬慕の念がうかがえます。

▲盛姫筆文章

【翻刻】

「殿の御世をつかせ給ひてより後、明暮御心ひまなく萬のまつりことおこたり給ハて、君につかへ奉らせ給ふ事すへていとあつく、又民をもめくミ給ひぬる事、大君にもしろし召されぬるよしことなふ御よろこひ思召、あつき仰こと蒙らせ給ひて御鞍鐙下し給ハせける、いと〱有かたさいひも尽さす、誰も〱春の日のいとうらゝかに行末迄もおさまれる国のめいほくとあふきかしこみまいらすることにてそ

かしこさを よその国まて 聞えあけて ひろき恵の 君をあふかむ

いと〱有かたさのあまりに祝〱かい付侍りける」

貢姫さまの養育

直正公と盛姫様は子どもには恵まれませんでした。天保10年(1839)、直正公の第一子として貢姫様が佐賀で生まれました。

貢姫様は7歳で江戸に移り、江戸の佐賀藩邸で盛姫様の養育を受けます。その期間はわずか2年ほどでしたが、盛姫様は貢姫様へ雅楽や手習い、琴、和歌、絵、細工物など多くのことを教えました。中でも絵や細工物は盛姫様自ら貢姫様の手を取って教えたと伝わっています。

次にご紹介する細工物(紙挟)は、左が盛姫様、右が貢姫様の作品です。

▲鴛鴦模様紙挟(盛姫手細工) ▲紅梅に鷹模様紙挟(貢姫手細工)

紙挟は、江戸時代、懐紙などをはさみ、ふところに入れて持ち歩いて使用されていました。

種々の布を貼り合わせて作られていますが、下地の色やモチーフなどがどことなく似ています。貢姫様の作品は、デザインもご自身で考案されたと伝わっています。お二人が共に過ごした時間が感じられる作品です。

37歳という若さで盛姫様は亡くなってしまいますが、この紙挟は12代鍋島直映公夫人・禎子様に受け継がれ、現在でも徴古館で大切に伝えられています。