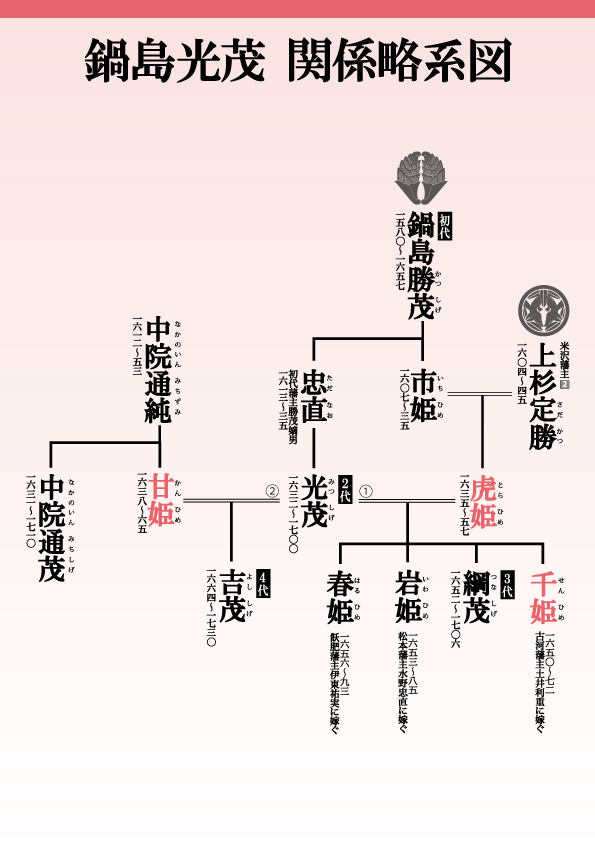

第2回 2代光茂公のお姫さま

関連記事:「市報さが」令和4年5月1日号

今回は2代佐賀藩主鍋島光茂公に縁のあるお姫さまをご紹介します。

虎姫さまと娘たち

| 慶安2年(1649)4月、光茂公は米沢藩(現・山形県南部)上杉家息女・虎姫さまと祝言をあげます。虎姫さまは上杉家に嫁いだ光茂公の伯母・市姫さまと上杉定勝の娘で、光茂公とは従妹同士でした。 光茂公と虎姫様は、のちに3代藩主となる綱茂公と、千姫様、岩姫様、春姫様の3人のお姫さまに恵まれました。 千姫様は古河藩(現・茨城県古河市)3代藩主・土井利重公へ、岩姫様は松本藩(現・長野県松本市)3代藩主・水野忠直公へ、そして春姫様は飫肥藩(現・宮崎県日南市)5代藩主・伊東祐実公へ嫁がれます。残念ながら3人のお姫さまに関する資料は鍋島家にはほとんど伝来しておりませんが、唯一、千姫様の肖像画が伝わっており、その姿を偲ぶことができます。(右図) |

|

利重公へ嫁ぐのは「恥に成り申さず」

「葉隠」の中に千姫様と土井利重公の縁組について、父・光茂公とのこんなエピソードが残っています。

千姫様と利重公は寛文2年(1662)に縁組、翌年に祝言をあげました。それからしばらくしたある日、父・光茂公は娘へこのように伝えています。

「お仙様、土井大炊頭殿へ御祝言以後、光茂公被仰候は、『大炊殿不足之人也。縁座等成べからず。そなた取返し何方へ可遣』と御意被成候」

【現代語訳】

「お千様が土井利重公へ嫁いだ後、光茂公はこう仰った。『土井家の所領は少なく、鍋島家にふさわしい家とはいえない。そなたを取り返し、ふさわしい家柄へ改めて嫁がせるつもりである』」

利重公時代の土井家の所領は7万石弱。36万石の鍋島家にとっては、娘の嫁ぎ先としては物足りないと感じる面もあったのかもしれません。しかし、光茂公に対して、千姫様は次のように毅然と答えました。

「お仙様御返答に、『不足之人副(添)候は恥に成不申候、一度夫婦となり、女之方より離別し、又二度夫を持候事は不義にて御座候。重て不被思召出様に』ときっと被仰上候由」

【現代語訳】

「お千様は、『所領が少ない方と添い遂げるのは恥ではありません。一度夫婦となり、女の方から離縁して、また別の夫を持つという事は不義になります。そのような事は二度とお考えにならないでください』と御返答されました」

一度決めた相手と添い遂げる千姫様の覚悟や誠実な一面を感じられるエピソードです。利重公と千姫様の結婚生活はわずか10年余りでしたが、最期までおふたりは一緒に過ごされました。

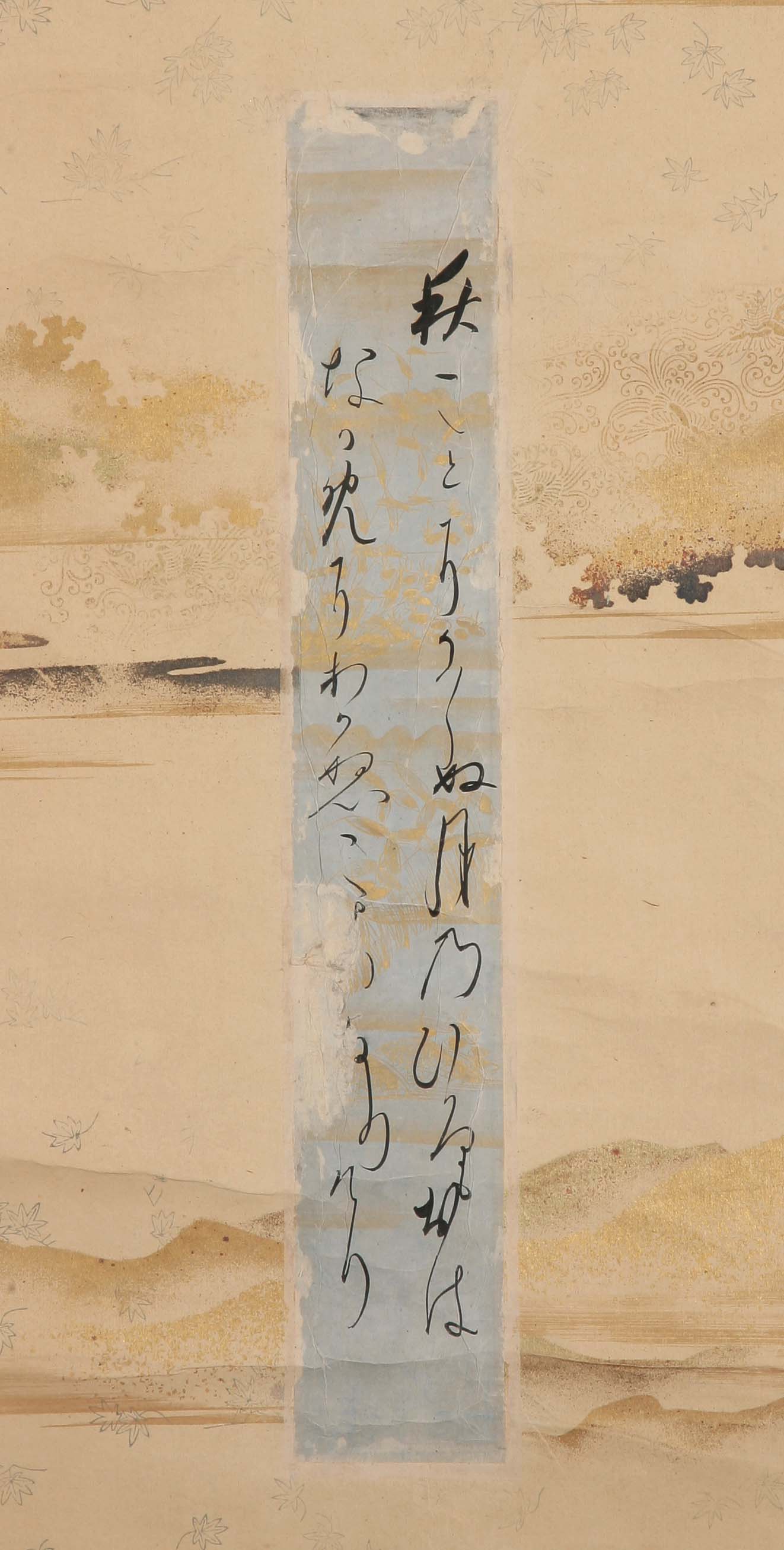

千姫様の和歌

23歳の若さで亡くなった千姫様の遺言により、光茂公は宇治の黄檗山萬福寺に塔頭・緑樹院を建立しました。この和歌短冊は、生前、父と同様に和歌を好くした千姫様の作品です。供養のため父光茂公により菩提寺の高傳寺に納められました。

「秋ことにかはらぬ月のひかりおは なかめにあかぬこよひなりけり」

▲緑樹院筆和歌短冊